Gebotszone im KoaV

Beitrag verfasst von Christoph Maurer

Bewegung erkennbar

Auszug aus dem Ergebnispapier der AG Klima und Energie der Koalitionsver-handlungen zwischen CDU/CSU und SPD 2025 (Quelle: AG Klima und Energie, 2025)

Die Zwischenergebnisse der AG Klima und Energie aus den Koalitionsverhandlungen von CDU/CSU und SPD liegen vor. Sie stimmen an einer Stelle wirklich hoffnungsvoll. Zum ersten Mal hat mit der SPD eine große Partei Bereitschaft gezeigt, über einen Neuzuschnitt der deutschen Stromgebotszone nachzudenken.

Hier langjährig gehegte und von Politik, Industrie und Gewerkschaften vehement verteidigte Positionen in Frage zu stellen, zeugt von strategischer Weitsicht und dem Verständnis, dass die Energiewende tatsächlich in eine neue Phase eintritt. Im nächsten Schritt gilt es nun, CDU und CSU zu überzeugen. Deswegen werden nachfolgend noch einmal wesentliche Argumente für einen Gebotszonenneuzuschnitt zusammengefasst und Lösungsansätze für weithin vermutete Probleme aufgezeigt.

Weitgehender wissenschaftlicher Konsens

Die Gebotszonendebatte unterscheidet sich von vielen anderen Debatten rund um die Gestaltung des Energiesystems und des Strommarktdesigns. Während die Wissenschaft bei vielen energiewirtschaftlichen Fragen durchaus uneinig ist und vielfach entlang grundsätzlicher wirtschaftspolitischer Präferenzen argumentiert, besteht bei der Frage, ob die einheitliche Gebotszone ökonomisch sinnvoll ist oder lieber geteilt werden sollte, ein sehr weitgehender Konsens. Im Sommer 2024 ist das in einem gemeinsamen Meinungsbeitrag von zwölf Energieökonominnen und -ökonomen in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung (Hirth et al., 2024) klargeworden.

Auch das jüngst erschienene Statusupdate der Expertenkommission (Löschel et al., 2025) zum Status der Energiewende empfiehlt eindeutig eine Gebotszonentrennung genauso wie mehrere der wissenschaftlichen Beiträge in der März-Ausgabe des ifo schnelldienst (Grimm et al., 2025), die sich speziell mit der Frage des Strommarktdesigns beschäftigen.

Was droht ohne Gebotszonenteilung

Ohne Gebotszonenteilung ergeben sich in den kommenden Jahren drei wesentliche Probleme, die die Effizienz des Strommarkts gefährden:

- Lastflexibilität und Speicher erhalten keine sinnvollen Signale. Speicher im Süden laden potenziell bei windbedingt niedrigen Preisen, obwohl der günstige Windstrom sie gar nicht erreicht. Speicher im Norden hingegen entladen bei höheren Preisen (z. B. in Starklast-Starkwind-Situationen) trotz Nord-Süd-Engpässe. In beiden Situationen verstärken sich Netzengpässe. Dabei werden in den nächsten Jahren absehbare viele Batteriespeicher zugebaut. Ohne lokale Preise verschenken wir deren Potenzial zur Engpassminderung, denn in den kostenbasierten Redispatchprozess lassen sich diese Potenziale nicht sinnvoll integrieren.

- Interkonnektoren werden ineffizient genutzt. Weil das gemittelte deutschlandweite Preissignal die Engpässe nicht widerspiegelt, importieren wir Strom aus Skandinavien und müssen dafür Windstrom im Norden abregeln. Und nach Süden exportieren wir, obwohl wir den Strom gar nicht an die Grenzübergabepunkte liefern können. Um das überhaupt heilen zu können, brauchen wir die teure Netzreserve aus Kraftwerken, die eigentlich längst ihr Lebensdauerende erreicht haben. Und in einer zukünftigen Kraftwerksstrategie bzw. einem Kapazitätsmarkt muss man hoffen, dass die Europäische Kommission im Beihilfe-Notifizierungsverfahren einer lokalen Komponente zustimmt, was alles andere als selbstverständlich ist. Mit einer geteilten Gebotszone wäre es hingegen klar, dass Bedarfe regional zu ermitteln und zu beschaffen wären.

- Mit dem Ausbau der EE steigen auch die kurz vor Lieferung auftretenden Prognosefehler. Gleichen die EE-Vermarkter diese über deutschlandweiten Intraday-Handel aus, können kurz vor Betrieb (bis zu 5 Minuten) neue, für die Systemsicherheit kritische Engpässe entstehen. Denn der Redispatch, mit dem nach Stromhandel bestehende Engpässe korrigiert werden, ist aufwändig zu koordinieren und braucht Zeit. In fünf oder auch 30 Minuten kann zusätzlicher Redispatch nicht organisiert werden. Im schlimmsten Fall drohten Verletzungen der n-1-Sicherheit

Der Übertragungsnetzbetreiber Amprion hat insbesondere die letzte Gefahr Ende letzten Jahres in einem Fachartikel in den Energiewirtschaftlichen Tagesfragen beschrieben (Sapp et al., 2024). Der Artikel deutet auch an, was ohne effiziente Preissignale, die das Entstehen kurzfristiger Engpässe zumindest begrenzen, droht. Unter anderem werden sogenannte Feasibility Ranges diskutiert, bei denen die ÜNB präventiv, das heißt bereits vor dem Handel und ohne Kenntnis der Gebote einer Anlage, die Flexibilität z. B. von Kraftwerken, aber auch von EE-Anlage und Speichern, beschränken müssten.

Die Alternative zu effizienten Preisen ist also nicht der Status Quo mit flexiblem deutschlandweiten Intraday-Handel bis kurz vor Erfüllung. Stattdessen droht für viele Akteure der Wegfall von Handelsmöglichkeiten am kurzfristigen Strommarkt, weil diese die Systemsicherheit gefährden könnten. Das bedeutet Erlöseinbußen und damit verringerte Investitionsanreize z. B. für Speicher und gleichzeitig Wohlfahrtsverluste für uns alle.

Muss es Verlierer geben?

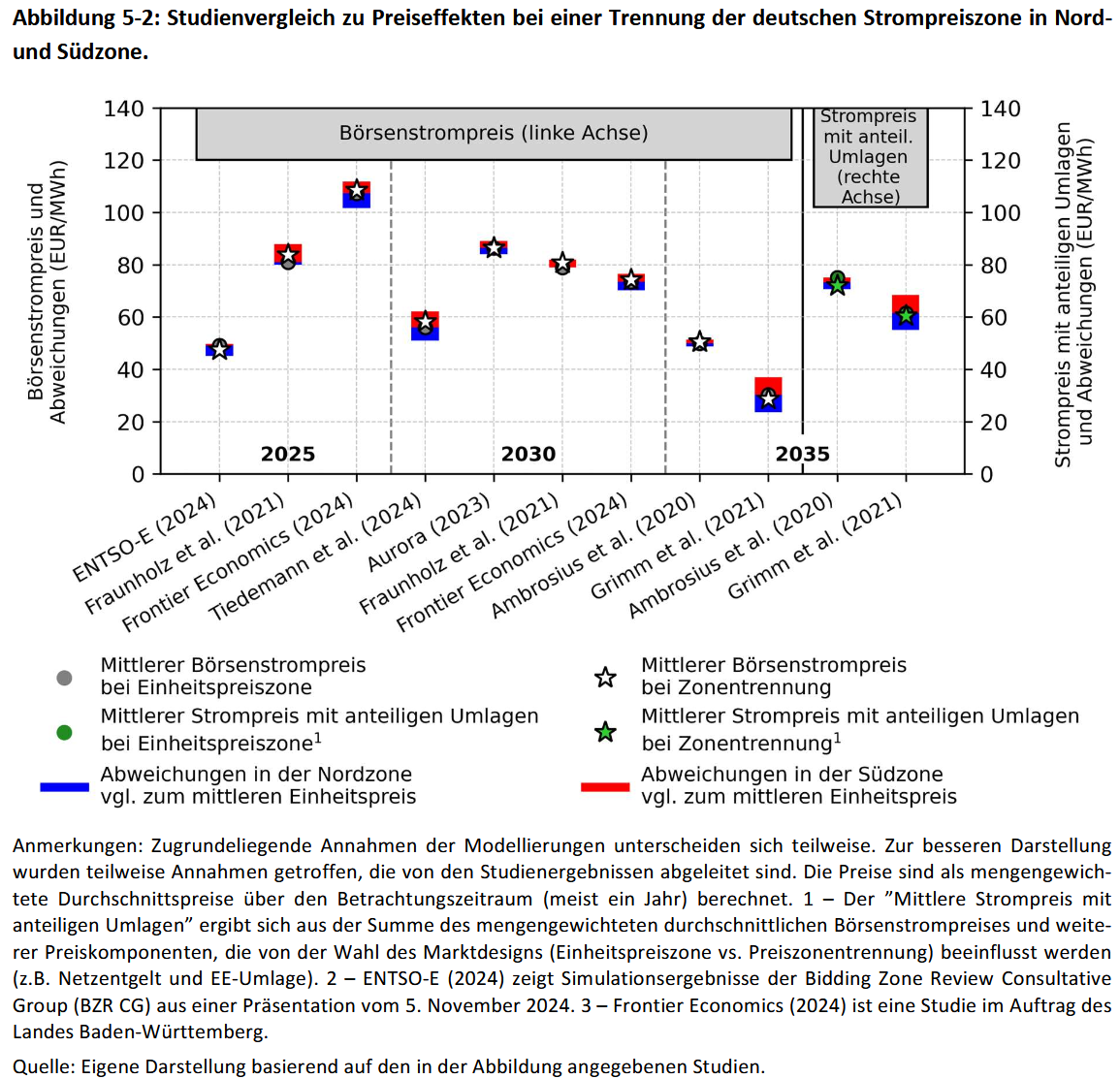

Studienvergleich zu Preiseffekten der Expertenkommission zum Monitoring der Energiewende (Quelle: Löschel et al., 2025, S. 15)

Wenn sich Großhandelspreise ändern, kann es Gewinner und Verlierer geben. Dabei ist angesichts der generell hohen Energiepreise die Sorge vor Preissteigerungen gerade für die Bundesländer im Süden und Westen mit hohem Industrieanteil ein wesentlicher Treiber für den Widerstand von Politik und Wirtschaft gegen eine Zonenteilung.

Dabei wird aber häufig vergessen, dass es hier nicht um ein Nullsummenspiel geht. Durch die Zonenteilung sinken die Kosten des Stromsystems als Ganzes. Insbesondere die Übertragungsnetzentgelte würden wegen sinkender Redispatchkosten zurückgehen, ganz ohne dass dafür ein Zuschuss aus Haushaltsmitteln gezahlt werden muss. Auch langfristig wären die Netzkosten geringer, weil der Netzausbaubedarf bei einer Zonenteilung sinken würde.

Zudem wird der durchschnittliche Börsenpreiseffekt häufig überschätzt. In den meisten Studien, die dazu in den vergangenen Jahren durchgeführt wurden, liegt der im Jahresdurchschnitt bei weniger als 1ct/kWh. Das zeigt auch eine Auswertung aus dem Statusbericht der Expertenkommission zum Monitoring der Energiewende.

Denn der wesentliche Effekt der Zonentrennung liegt nicht in einer gleichmäßigen Preiserhöhung in einer Zone gegenüber der anderen. Vielmehr bewirkt die Zonentrennung, dass die Preise in einzelnen Stunden voneinander abweichen können, um die Netzbelastung abzubilden. Bei Starkwind sind die Preise in der Nordzone niedriger als in der Südzone, bei hoher PV-Einspeisung im Süden kann es umgekehrt sein.

Und schließlich: Verbleibende Effekte für diejenigen, die von den Preisänderungen tatsächlich stark betroffen wären, insbesondere die Industriezweige mit hoher Strompreisabhängigkeit, können und sollten ausgeglichen werden. Das kann geschehen, ohne den wesentlichen Nutzen einer Preiszonentrennung zu gefährden.

Die Grundidee einer solchen Kompensation besteht darin, dass ein betroffener Verbraucher, also z. B. ein Industriebetrieb im Süden, am Ende des Jahres eine Gutschrift in Höhe des Produkts aus eigenem Stromverbrauch(sproxy) und der durchschnittlichen Preisdifferenz zwischen seiner Zone und dem Referenzpreis einer einheitlichen Gebotszone erhält.[1] Diese Kompensation gleicht evtl. Mehrkosten durch einen lokal erhöhten Großhandelspreis aus. Gleichzeitig profitiert der kompensierte Verbraucher, wie alle anderen Verbraucher auch, von den zusätzlich sinkenden Netzentgelten. Da die Kompensation auf Basis durchschnittlicher Preisdifferenzen erfolgt, bleiben die für Einsatzentscheidungen relevanten und im Einzelfall sehr viel höheren Preisdifferenzen in einzelnen Stunden für die Akteure dennoch sichtbar und relevant und sorgen dort für effiziente Anreize und Engpassvermeidung.

Gleichzeitig ist für diese Kompensation keine externe Finanzierung notwendig. Sie kann aus den an der neuen Zonengrenze anfallenden Engpassrenten (congestion income) finanziert werden. Solche Engpassrenten entstehen immer dann, wenn sich die Zonenpreise tatsächlich unterscheiden, also Kompensationsnotwendigkeiten entstehen. Kompensationen bei derart gravierenden Marktdesignveränderungen sind auch nicht präzedenzlos. Z. B. in Märkten im Nordosten der USA, die bereits vor einiger Zeit den Weg zu lokaleren Preissignalen gegangen sind, wurden sie eingesetzt, um damit verbundene Verteilungskonflikte aufzulösen (Kunz et al., 2016).

[1] Verschiedene Gestaltungsfragen ergeben sich z. B. bzgl. der Frage, ob man den zur Kompensation genutzten Stromverbrauch auf Basis des tatsächlichen Verbrauchs oder historischer Daten ermittelt und auf welchen Zonenpreis man kompensiert (hypothetischer Preise einer fortgeführten einheitlichen Gebotszone oder z. B. Preis der Nordzone).

Zusammenfassung

Zum ersten Mal zeigen politische Akteure sich bereit, über eine Teilung der Gebotszone nachzudenken. Das ist eine riesige Chance. Denn der Status Quo ist in dieser Form nicht haltbar. Ohne effiziente Preissignale verschenken wir nicht nur die Potenziale flexibler Verbraucher und Speicher, die Netze zu entlasten, und müssen diese entsprechend stärker ausbauen. Zusätzlich drohen perspektivisch auch Systemsicherheitsprobleme, die mit dem Redispatch nicht wie bisher aufgelöst werden können.

Wir sollten daher die Gelegenheit beim Schopf ergreifen, mit einer Anpassung der Gebotszonenkonfiguration die Kosten des Stromsystems fundamental zu senken. Das ermöglicht auch, von einem solchen Schritt zunächst negativ Betroffene anreizerhaltend zu kompensieren und somit die Energiewende für alle voranzubringen.

Artikel als DownloadVerweise

AG Klima und Energie (2025), Koalitionsverhandlungen CDU/CSU/SPD AG 15 – Klima und Energie. FragDenStaat. https://fragdenstaat.de/dokumente/258015-koalitionsverhandlungen-cdu-csu-spd-ag-15-klima-und-energie/. Zugegriffen: 27. März 2025.

Grimm, V., Ockenfels, A., Hirth, L. et al. (2025), Strommarkt – Balance zwischen Wettbewerbsfähigkeit, Nachhaltigkeit und Bezahlbarkeit. ifo schnelldienst 78, Nr. 3: 3–35.

Hirth, L., Ockenfels, A., Bichler, M. et al. (2024), Der deutsche Strommarkt braucht lokale Preise. Frankfurter Allgemeine Zeitung, 10. Juli 2024. https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/klima-nachhaltigkeit/der-deutsche-strommarkt-braucht-lokale-preise-19845012.html.

Kunz, F., Neuhoff, K. und Rosellón, J. (2016), FTR allocations to ease transition to nodal pricing: An application to the German power system. Energy Economics 60: 176–185.

Löschel, A., Grimm, V., Matthes, F. und Weidlich, A. (2025), Statusupdate zum Stand der Energiewende. Expertenkommission zum Energiewende-Monitoring. Berlin. https://www.bmwk.de/Redaktion/DE/Publikationen/Energie/statusupdate-zum-stand-der-energiewende.html. Zugegriffen: 26. März 2025.

Sapp, F., Maaz, A., Peters, A. und Flinkerbusch, K. (2024), Zurück zur Physik – Wege zur Zusammenführung von Stromhandel und Netzbetrieb. Energiewirtschaftliche Tagesfragen 74. Jahrgang, Nr. 9: 22–27.